当异物堵塞气道,每一秒都在和死神赛跑!据相关数据统计,我国每年因异物窒息死亡的人数超万人,其中婴幼儿和老年人占比高达 70%。面对这种突发状况,很多人因不懂急救方法错失最佳抢救时机,而海姆立克急救法,正是能在危急时刻打通 “生命通道” 的关键技能。今天,我院急诊科专家就带大家全面掌握这项 “救命术”,建议收藏转发,让更多人远离窒息风险!

什么是海姆立克急救法?

海姆立克急救法由美国医生亨利・海姆立克于 1974 年提出,其核心原理是通过冲击腹部,使膈肌迅速上抬,胸腔压力骤增,利用肺部残留气体形成气流,将堵塞气道的异物冲出,从而恢复呼吸通畅。该方法操作简单、见效快,适用于成人、儿童、婴幼儿等不同人群,是全球公认的气道异物梗阻首选急救手段。

不同人群,操作步骤有差异

01

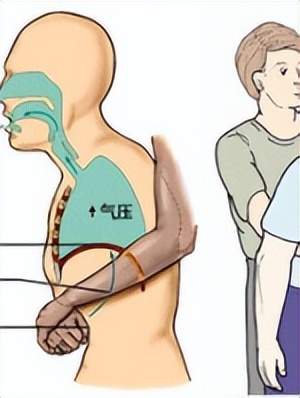

成人/一岁以上儿童(清醒状态)

① 施救者站立在患者背后,双腿分开呈弓步,让患者弯腰,上半身前倾,头向一侧倾斜(方便异物排出);

② 施救者双手臂环抱患者腰部,一手握拳,将拇指顶住患者腹部正中线,肚脐与剑突(胸部下方尖形骨头)之间的位置;

③ 另一手抓住握拳手,快速用力向后上方冲击患者腹部,力度以能让患者产生有效咳嗽为宜,每次冲击间隔 1-2 秒,重复操作,直到异物排出。

02

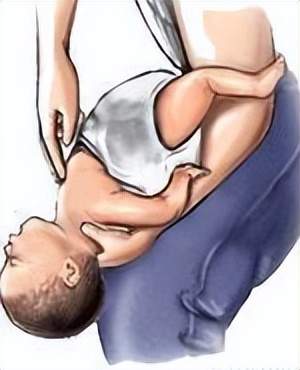

婴幼儿(一岁以下)

婴幼儿气道狭窄、骨骼脆弱,需采用更温和的 “拍背压胸法”:

① 施救者坐姿,将婴幼儿俯卧在手臂上,头低脚高(头部略低于躯干),手臂贴着婴幼儿前胸,手托住其下颌;

② 用另一只手的掌根,在婴幼儿两肩胛骨之间拍击 5 次,力度适中(能听到轻微 “嘭嘭” 声即可);

③ 若异物未排出,将婴幼儿翻转身,仰卧在手臂上,头低脚高,用食指和中指在其两乳头连线中点下方,快速向下按压 5 次(按压深度约 1.5-2.5 厘米);

④ 交替重复拍背和压胸,直到异物排出。

03

自救(身边无人时)

若自己突发气道梗阻,可借助身边物体自救:

① 快速找到固定物体(如椅背、桌边、栏杆),将腹部正中线(肚脐与剑突之间)对准物体边缘;

② 身体前倾,用腹部发力撞击物体边缘,利用冲击力排出异物,重复动作直至缓解;

③ 若体力不足,也可双手抱拳,按上述成人急救法的握拳位置,自行向后上方冲击腹部。

04

昏迷患者(失去意识)

若患者已昏迷倒地,需立即结合心肺复苏:

① 先尝试用手指(钩状法)清除患者口腔内可见异物(注意避免将异物推得更深);

② 若异物未取出,立即进行心肺复苏(30 次胸外按压 + 2 次人工呼吸),每进行 5 组心肺复苏后,检查口腔是否有异物排出,直至急救人员到达。

这些“误区”千万别踩

很多人遇到气道梗阻时,会下意识用错误方法急救,反而加重危险:

❌ 误区 1:拍背时用力拍打背部上方或颈部 —— 可能导致异物卡得更紧,还可能损伤颈椎;

❌ 误区 2:试图用手抠喉咙催吐 —— 若患者意识模糊,易引发呕吐物误吸,甚至导致窒息加重;

❌ 误区 3:让患者喝水 / 吃东西 “冲下去”—— 液体或食物可能将异物推向气道深处,增加抢救难度。

✅ 正确做法:一旦发现有人无法说话、咳嗽(或咳嗽无力)、面色发紫,立即判断为气道完全梗阻,第一时间实施海姆立克急救法,同时让身边人拨打120,告知 “气道异物梗阻”,方便急救人员携带专用设备到场。

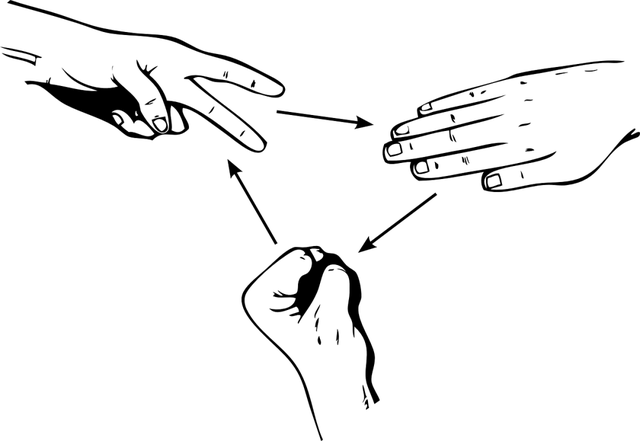

“剪刀、石头、布”,急救手法要点

剪刀

两个手指并拢,像一个闭合的剪刀。海姆立克急救法的按压点在肚脐上方两横指以上的位置,首先是找到患者肚脐的位置,然后将两根并拢的手指横放在肚脐以上,即可找到按压点。

石头

拳头。一手握拳,拇指侧的拳眼放在按压点上。

布

布,指的是另一只手抱拳,然后用向上、向内的力量,冲击患者的上腹部。

预防从日常做起

01

婴幼儿群体(0-3岁)

避免给婴幼儿喂食直径小于 3 厘米的圆形 / 颗粒状食物(如整颗葡萄、坚果、硬糖),需将葡萄对半切 4 瓣、坚果磨成粉末、果冻切成 1 厘米小块后再喂食;黏性食物(如年糕、汤圆)需撕成细丝,搭配温水小口喂。

02

老年人群体(60岁以上)

佩戴假牙者需定期检查假牙松紧度(每 3 个月一次),松动假牙需及时加固,避免进食时假牙脱落卡喉;黏性食物(如粽子、麦芽糖)、干硬食物(如炸丸子、炒花生)需充分咀嚼,建议搭配粥、汤等流质食物辅助吞咽。

03

全群体通用

避免边走路 / 开车 / 工作边进食,注意力分散时易忽略吞咽动作;饮酒后不进食坚硬食物(酒精会放松咽喉肌肉,降低吞咽协调性);儿童进食时不追逐打闹,成人聚餐时不 “抢食”“大口吞咽”。

生命无彩排,急救不等人。海姆立克急救法看似简单,却能在关键时刻创造奇迹。希望大家不仅自己学会,更能分享给家人、朋友,让每一个人都成为 “生命守护者”!

(免责声明:部分文字及图片来源于网络,仅供学习、交流使用,不具有任何商业用途,版权归原作者所有,如有问题请及时联系我们以作处理。)